Shlomo Graber

Shlomo Graber, Jahrgang 1926, gehört zu den wenigen Überlebenden des Holocaust. Fast seine ganze Familie ist in Auschwitz umgekommen. Er selber und sein Vater überlebten mehrere Konzentrationslager, auch einen Todesmarsch, bevor er 1945 von der roten Armee im Konzentrationslager Görlitz befreit wurde. Trotz unerhörter Schicksalsschläge, die ihn und seine Familie ereilten, hat Shlomo Graber den Glauben an das Leben und auch seine Lebensfreude nicht verloren. Shlomo Graber war lange Zeit als Geschäftsmann auch in der Schweiz tätig und lebt seit 1989 in Basel, wo er sich der Malerei widmet und immer wieder auch Vorträge als Lebenszeuge des Holocaust hält und über die geschichtlichen Ereignisse spricht. Seine Kinder und Enkel wohnen in Israel. Shlomo Graber berichtet im Gespräch mit Christian Dueblin über sein Leben, zeigt auf, was er im Holocaust durchgemacht hat, spricht über seine grosse Leidenschaft, die Malerei, und erklärt, warum er auch heute im fortgeschrittenen Alter vor jungen Menschen über sein Leben und den Holocaust berichtet. Lesen Sie ein interessantes Interview mit einer Persönlichkeit, die Dinge erlebt hat, von denen die meisten Menschen keine Ahnung haben.

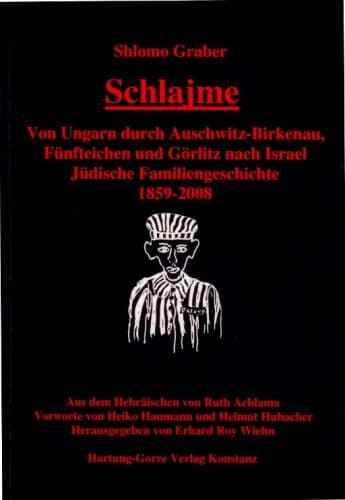

Dueblin: Herr Graber, Sie haben in Ihrem Leben nebst viel Erfreulichem auch viel Schreckliches erlebt. Über dieses Schreckliche haben Sie ein Buch geschrieben („Schlajme“ – Von Ungarn durch Auschwitz, Fünfteichen und Görlitz nach Isreal – Jüdische Familiengeschichte 1859-2008). In diesem Buch zeigen Sie viele schlimme Greultaten auf und beschreiben Ihre ganz persönlichen Erlebnisse. Haben Sie heute noch Wut über alles, was geschehen ist?

Shlomo Graber: Ich habe keinen Hass und keine Rachegefühle, niemandem gegenüber. Zwei Mal in meinem Leben jedoch habe ich Hassgefühle gehegt. Der Lagerkapo von Görlitz, er hiess Jakob Tannenbaum, man nannte ihn „Jankel“ Tannenbaum wurde 1913 in Szajanava in Polen geboren. Bei der ersten Begegnung im ihm im KZ Görlitz haben wir grosse Freude gehabt, dass dieser Jankel auch Jiddisch spricht. Leider wurden wir aber enttäuscht. Jankel Tannenbaum war ein grosser Verbrecher und grausamer Sadist. Er schlug Menschen blutig, auch meinen Vater, und misshandelte viele Menschen im Lager. Er hat als Jude auch Juden umgebracht.

In den Sechzigerjahren bekam ich in Tel Aviv einen Anruf von der Polizei. Eine Spezialeinheit, die nach dem Zweiten Weltkrieg Kollaborateure und Nazis aufspürte, hatte offensichtlich Jakob Tannenbaum aufgegriffen. Die Polizei wusste von meinen Aufenthalten in Konzentrationslagern und sie wollte wissen, ob es sich wirklich um den Kollaborateur Tannenbaum handelte. Die Polizei kontaktierte auch meinen Vater. Die Polizei zeigte mir und meinem Vater ein Album mit vielen Gesichtern und plötzlich schrie ich auf und sagte, dass ich Jankel Tannenbaum erkannte. Mein Vater war sehr aufgebracht und sagte mir damals, dass er ihn sofort erschiessen würde, wenn er eine Pistole zur Hand hätte.

Der Hass vieler Menschen auf ihn, auch meiner, war unermesslich. Damit will ich nur zwei Sachen aufzeigen: grausame Menschen und Sadisten gibt es in allen Religionen, egal, ob bei Christen, Muslimen oder Juden. Auch einige Juden haben im Holocaust ganz schlimme Sachen gemacht, indem sie beispielsweise den Holocaust für ihre Zwecke missbrauchten, und der Hass auf solche Personen ist natürlich bei vielen Menschen noch heute vorhanden.

Shlomo Graber – Landschaftsbild (c) Christian Dueblin

Dueblin: Wie kam es überhaupt dazu, dass Juden Lagerkapos wurden?

Shlomo Graber: Jedes KZ hatte jüdische Stubenälteste und Kapos. Sie waren bereit, den Nazis zu dienen, um selber eine bessere Position im KZ zu haben. Das haben sie oft auch auf sadistische Art und Weise erreicht. Auch Jankel Tannenbaum war so einer. Die israelischen Medien hatten viel über diesen Fall berichtet. Es gab im selben KZ noch einen zweiten Sadisten, der ähnlich funktionierte wie Jankel Tannenbaum. Auch er war ein Kollaborateur. Sein Name war Gustav. Niemand wusste, wie er genau hiess. Er war der Küchenchef im KZ Görlitz. Auch er stammte aus Polen und sprach Jiddisch und Polnisch. Er hatte eine Glatze und hatte ein etwas mongolisches Gesicht. Dieser Gustav hat damals oft Grassuppe mit dem Schöpflöffel verteilt und oft versetzte er sie auch mit Steinen. Wenn jemand noch etwas von dieser grausamen Suppe haben wollte, schlug er den Menschen mit dem Schöpflöffel auf den Kopf. Einmal gelang es mir mitten in der Nacht, ein Stück Fleisch zu stehlen. Auf dem Weg zu meinem Vater erwischte mich dieser Gustav, nahm mir das Fleisch weg und schlug mich.

In Israel habe ich einen guten Freund gehabt, der leider schon gestorben ist. Sein Name war David. Er war auch mit seinem Vater im KZ in Görlitz und eines Tages erzählte er mir, dass dieser Gustav in Ramat-Hasharon lebe. Wir gingen sofort zur Polizei und erstatteten Bericht. Zwei Wochen später teilte uns die Polizei mit, dass sie kein Interesse habe, sich mit dieser Person und diesem Fall zu beschäftigen. Weil die Polizei nichts machen wollte, entschieden wir uns selbst tätig zu werden. Wir erfuhren, dass er oft mit Lieferungen mit einem Wagen und einem Pferd unterwegs war. Immer zur Mittagszeit kam er zu einer Kreuzung. Dort arbeitete seine Frau in einem Lebensmittelgeschäft. Beide waren wir in Militär-Uniform. Wir gingen zur Kreuzung und sperrten diese ab, so dass Gustav mit seinem Wagen nicht passieren konnte und stehen bleiben musste. Wir standen auf den Wagen und vor dem ganzen Publikum, das sich ansammelte, erzählten wir, was Gustav für ein Sadist war. Es kamen immer mehr Menschen zu dieser Kreuzung. Seine Frau erfuhr über seine Vergangenheit, ging aus dem Geschäft und spuckte ihm ins Gesicht. Sie wollte nie mehr etwas von ihm wissen. Dieser Gustav wurde dann später sehr diskriminiert und niemand wollte mehr etwas von ihm kaufen.

Wir haben nie Gewalt angewendet, ihm aber gesagt, dass er aufgrund seiner Greultaten krepieren werde. Er lebte später in einem Wald, wie ein Bettler. Kurze Zeit später starb er an einem Herzinfarkt. Ausser den Bestattungsleuten kam niemand an seine Beerdigung. Sprechen wir also von Hass, dann war der in diesen beiden Fällen bei mir vorhanden.

„Schlajme“ – Von Ungarn durch Auschwitz, Fünfteichen und Görlitz nach Isreal – Jüdische Familiengeschichte 1859-2008

Dueblin: Ihr Buch ist keine leichte Kost. Vieles, was passiert ist, ist schlicht nicht fassbar und nur schwer nachzuvollziehen. Sie sind trotz diesen schlimmen Ereignissen eine Person, die sehr lebensfreudig ist. Wie kann man sein Leben nach solch schlimmen Erlebnissen noch positiv gestalten?

Shlomo Graber: Meine Philosophie ist ganz einfach: Ich möchte nicht melancholisch sein und kein Mitleid auf mich ziehen. Wir kennen die Aufnahmen von Holocaust-Opfern, die im Fernsehen über ihr Leben berichten, weinen und daran zerbrochen sind. Ich wollte nicht ähnlich sein. Ich musste kämpfen für mein Leben und habe mich für das Leben entschieden. Ich war damals 18 Jahre alt als ich nach Israel ging, um dort als Pionier voller junger Ideale zu leben, so wie das andere Menschen in freien Ländern ebenfalls tun. Ganz ehrlich gesagt, wollte ich vom Holocaust einfach nichts mehr wissen. Ich ging für rund 7 Jahre ins Militär und habe dort übrigens niemals einen Schuss abgebeben (lacht), was meiner Ideologie entsprach. Ich konnte nicht mehr als sechs Schulklassen machen, weil ich schon im Alter von 15 Jahren deportiert wurde. Nach der Befreiung war mir klar, alles nachzuholen zu müssen, was ich im Leben verpasst hatte. Das tat ich sehr aktiv und ich schaffte es, mit Geschäften Fuss zu fassen und mich beruflich zu entfalten. Ich wurde schnell Vorgesetzter im Militär und ein führender Mitarbeiter in einem Unternehmen der Elektrobranche. Ich war sehr ambitioniert. Oft sass ich auch zusammen mit anderen Kollegen und Kolleginnen und genoss schlicht und einfach das Leben.

Dueblin: Sie haben zwischenzeitlich viel über Ihre Erlebnisse während des Holocausts geschrieben und viel aufgearbeitet. Wie gestaltete sich dieses Aufarbeiten einer wohl traumatischen Zeit, in der Ihre ganze Familie den Tod gefunden hatte?

Shlomo Graber: Auch in Bezug auf diese Frage muss ich etwas ausholen: Im Lager entdeckte ich eine Dame. Sie war eine gute Freundin meiner Mutter und Tochter eines bekannten Rabbiners. Im Lager hatten wir keinen Kontakt, wir hatten uns aber immer wieder gesehen und wussten voneinander. Sie war nach der Befreiung immer mit uns zusammen. Ich hatte ihr damals auch vor den russischen Soldaten das Leben gerettet. Sie wurde nach dem Holocaust sehr fromm und emigrierte irgendwann nach USA. Ich selber war nicht sehr gläubig. Mein Vater war sehr fromm. Ihr zukünftiger Mann wurde später ein ganz berühmter Rabbiner in den USA, genauer gesagt in New York. Beide planten einen Besuch in Israel, über den ich zufälligerweise in der Zeitung las. Ich erkannte die Frau wieder und nahm mit dem Journalisten Kontakt auf, der über sie berichtete. Der Journalist wollte wissen, was ich zu dieser Frau für eine Beziehung habe und fragte mich, ob ich ein Verwandter sei. Ich sagte nein und teilte ihm mit, dass sie mit mir im KZ Görlitz war. Kurze Zeit später erschien der Journalist in meinem Büro mit einem Fotografen und ich gab damals mein erstes Interview. Er wollte alles über mein Leben und den Kontakt zu dieser doch ziemlich prominenten Frau aus den USA wissen. Der Journalist fragte mich übrigens während und nach dem Interview, warum ich meine Erlebnisse nicht aufschreiben würde. Ich versprach ihm damals, dass ich das eines Tages tun würde. Das ganze Interview und der Bericht erschienen am nächsten Tag in der Zeitung. Der Bericht erschien gar auf der ersten Seite. Ich wurde als der Mann dargestellt, der dieser Dame das Leben gerettet hatte. Damals war mir nicht klar, was das alles für Reaktionen zur Folge hatte. Nach dem Interview bekam ich vom Journalisten die Telefonnummer und rief die Dame an. Ich wollte sie besuchen. Ich befürchtete jedoch, dass ein solches Treffen von allzu grossem Medieninteresse war und verzichtete darum später auf ein Treffen.

Dueblin: Was waren die Reaktionen in Israel auf dieses erste Interview?

Shlomo Graber: Es waren vor allem meine eigenen Kinder, die ganz überrascht auf mich zukamen und alles wissen wollten. Sie kannten diese Geschichte nicht und waren sehr erstaunt. Ich hatte Ihnen nie über die Zeit in den Lagern erzählt.

Dueblin: Warum haben Sie Ihren eigenen Kindern nie etwas über Ihre Vergangenheit erzählt?

Shlomo Graber: Ich wollte meine Kinder vor den vielen Darstellungen und schrecklichen Bildern, die man in Israel über den Holocaust auch im Fernsehen sehen konnte, bewahren. Ich wollte nicht, dass sie schon so jung mit diesen schrecklichen Dingen in Kontakt kamen und ich wollte ihnen schlicht keinen psychologischen Schaden zufügen. Ich dachte, dass ihnen das hätte schaden können. Meine Kinder wussten schon, dass ich in Konzentrationslagern war und zusammen mit meinem Vater eine sehr schwierige Zeit überstanden hatte. Die Details aber kannten sie nicht. Darüber wollte ich nicht sprechen.

Nach dem Bericht in der Zeitung waren viele Menschen überrascht, denn viele wussten nicht, dass ich den Holocaust mitgemacht hatte. Ich hatte nie über den Holocaust gesprochen. Ich wurde von Mitarbeitenden angesprochen, die mir viele Fragen stellten.

Dueblin: Sie haben in Basel angefangen über Ihre Erlebnisse zu schreiben und haben auch angefangen als Maler zu arbeiten. Wie kam es dazu?

Shlomo Graber: Als ich nach Basel kam, entschied ich mich, über meine Vergangenheit zu schreiben. Ich fing Mitte der Neunzigerjahre auch an zu malen. Schon viel früher habe ich aber gezeichnet. Ich habe überall gezeichnet, sei es auf Reisen oder im Restaurant. Ich habe aber nicht gemalt. Mit Farben zu malen, begann ich erst 1995. In Basel fragte mich meine Frau, ob ich nicht malen wollte und plötzlich fand ich mich in einer Gruppe von Malerinnen und Malern wieder, die diesem Zeitvertreib nachgingen. Ich lernte dort das Malerhandwerk. Nach kurzer Zeit schon sollten gemeinsam Bilder ausgestellt werden. Das Atelier war wie eine gemeinsame Wohnung, in der viele Menschen ein- und ausgingen. Ich fing an Blumen zu malen und experimentierte viel mit Farben.

Bild von Shlomo Graber (c) Christian Dueblin

Dueblin: War es Ihnen ein Anliegen, Ihre Erlebnisse in irgendeiner Weise auch in Ihre Kunst einfliessen zu lassen und wenn ja, wie drücken Sie diese Erlebnisse aus? Ich frage das, weil Ihre Bilder für mich auf den ersten Blick nur pure Lebensfreude ausdrücken.

Shlomo Graber: Ich fühlte, dass ein Talent zum Malen in mir schlummerte und wollte diesem Talent freien Lauf lassen. Meine Mutter war auch Künstlerin. Mein Grossvater war auch ein Künstler. Er hat viele Naturbilder und Stillleben gemalt. Das Malen ist wohl irgendwie in meinen Genen verankert. Mein Bruder hat ebenfalls gemalt. Er machte im Ghetto in Ungarn Karikaturen. Leider hat er den Krieg nicht überlebt. Ich wurde anfänglich von allen Galerien abgelehnt und fand niemanden in Basel, der meine Bilder ausstellen wollte. Eines Tages ging ich in der Altstadt von Basel in eine Galerie und sprach einen Galeristen an. Er war nach einem Gespräch bereit, auf einen Kaffee in meiner Wohnung vorbeizukommen. 1996 kam es dann zur ersten Ausstellung. Es kamen über 200 Besucher an die Vernissage und ich konnte viele Bilder verkaufen. Unter den Besuchern waren Menschen, die gleich mehrere Bilder kaufen wollten. Es kamen auch Journalisten. Sogar ein Rabbiner aus Basel kam vorbei. Viele waren erstaunt, dass ich malte und man gratulierte mir zu meiner Tätigkeit und zum Resultat. Meine Frau hielt anlässlich der Vernissage eine wunderbare Rede. Auch designte ich für die Vernissage zwei Krawatten, eine für mich und eine für den Galeristen. Sein Name ist Fuchs. Seine Galerie hiess auch Fuchs.

Nun zu Ihrer Frage: Es ist tatsächlich so, dass ich Erfreuliches malen wollte und will. Das entspricht meiner Lebensphilosophie. Nur ein Mal habe ich ein Bild gemalt, das sich mit dem Holocaust beschäftigt. Man sieht am Himmel einen blauen Streifen. Er zeigt, dass der Himmel normalerweise blau ist. Er ist aber schwarz bedeckt und man sieht Feuer am Horizont. Man sieht auch einen Kamin und nebenan sechs Wagons, die die sechs Millionen, die umgekommen sind, symbolisieren. Der grüne Streifen zeigt auf, dass der Boden normalerweise grün ist. Er ist mit rot bedeckt. Die Farbe repräsentiert das Blut. Die Unterschrift ist meine Häftlingsnummer „42649“.

Es kam später zu weiteren Ausstellungen, die auch sehr erfolgreich waren. Meine Bilder wurden von Tele Basel entdeckt und man berichtete über mich und meine Kunst. Ich stellte auch im Drachenzenter in Basel aus, wo heute die Migros steht. Ich konnte dort hinter rund 40 Meter Glas meine Bilder ausstellen. Auch auf diese Ausstellung hin bekam ich sehr viele Echos. Eines Tages kam dort ein Banker vorbei. Er wollte Bilder für sein Büro kaufen und meinte, dass meine Bilder denen von Sam Francis, dem berühmten Künstler aus den USA, ähnlich seien. Er habe eine teure Lithographie von Sam Francis gekauft und fand meine Bilder ähnlich. Ich erklärte ihm, dass ich diese Bilder gemalt hätte und ich bemerkte, dass mir Sam Francis nicht bekannt sei. Der Banker meinte, dass ihn die Unterschrift der Bilder nicht interessieren würde und er kaufte zwei meiner Bilder, weil er sie für schöner hielt als die von Sam Franics (lacht).

Shlomo Graber vor einem seiner Gemälde (c) Christian Dueblin

Dueblin: Sie haben zusammen mit Ihrem Vater als einziger Ihrer Familie den Holocaust überlebt. Ihr Vater wurde 91 Jahre alt und hat Ihr Leben weit mitverfolgen können. Wie muss man sich das Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Vater vorstellen? Wie hat diese sehr schwierige Holocaust-Zeit Ihr Verhältnis zu Ihrem Vater geprägt?

Shlomo Graber: Mein Vater wurde 91 Jahre alt. Er starb 1994 in Israel. Das Verhältnis zu meinem Vater war in meiner Jugendzeit nicht immer positiv. Im Lager jedoch waren wir sehr voneinander abhängig. Das hat unser Leben gerettet und unsere Beziehung geprägt. Auch andere Väter waren mit den Söhnen im KZ und nicht immer war das Verhältnis so positiv. Auch zwischen Brüdern etwa gab es Probleme. Es ging um das pure Überleben. Ich spreche hier vor allem vom Hunger, an dem wir alle litten. Als Kind hat mein Vater vielleicht nie richtig verstanden, was ich konnte und wer ich war. Erst als ich älter und in einer grossen Firma in Tel Aviv sehr erfolgreich war, verstand mein Vater, was in mir steckte. Er besuchte mich eines Tages im Büro und war erstaunt über alles, was ich erreicht hatte. Ich war bald Geschäftsführer und arbeitete für ein bekanntes Unternehmen, das Elektrobestandteile produzierte und verkaufte. „Wo hast Du das alles gelernt?“, fragte mich mein Vater ganz überrascht. Er entdeckte plötzlich, was ich alles konnte und dass ich mir viel angeeignet hatte, von dem er nichts wusste. Ich spreche mit dem Deutsch zusammen sieben Sprachen und habe mir nach der Zeit im Zweiten Weltkrieg autodidaktisch sehr viel Wissen angeeignet.

Mein Vater und ich hatten uns im Lager gegenseitig geschützt und wir hatten uns mehrere Male das Leben gerettet. Das verbindet natürlich sehr. Wir waren, wenn möglich, immer zusammen. Als er starb, starb nicht nur mein Vater, sondern ein Partner aus einer schweren Zeit. Er war also auch ein sehr enger und guter Kamerad. Ich erinnere mich dabei ganz besonders an einen Todesmarsch im Jahre 1945, den mein Vater und ich von Görlitz aus mitmachen mussten. Nur wenige Menschen hatten diesen Marsch überlebt. Auf dem Weg wollte mein Vater zusammenbrechen. Er konnte nicht mehr aufstehen und weitergehen. Ich wusste, dass das, wenn er nicht weitergeht, sein sicherer Tod bedeuten würde. Ich packte meinen Vater an den Armen und gab ihm mehrere Ohrfeigen. Ich sagte ihm, dass wir mit dem ersten Meter und Schritt anfangen würden. Dann sagte ich ihm, er solle einen zweiten Schritt machen. All das hat geholfen. Wir überlebten den Marsch und wurden kurze Zeit später auch von der Roten Armee befreit.

Shlomo Graber (c) Shlomo Graber

Dueblin: Sie haben darüber viel geschrieben und Ihre Erlebnisse in besagtem Buch „Schlajme“ festgehalten. Wie haben Sie das Schreiben des Buches in Erinnerung?

Shlomo Graber: Als ich anfing, auf Hebräisch zu schreiben, war das sehr schwierig. Ich kann nicht alles aufschreiben. Das Schreiben meines Buches war nicht einfach. Ich hatte nicht viele Dokumente zur Verfügung und musste geistig in eine Zeit zurück, die ich auch verdrängt hatte. Das war sehr interessant. In dem Moment, in dem ich mich erinnerte und das Ganze noch einmal in meinem Geiste erlebt habe, habe ich mir eingeredet, ich sei zurück. Das Schreiben hat mich jeweils alle meine Kräfte gekostet. Ich konnte in der Regel nie mehr als 20 Minuten oder eine halbe Stunde schreiben. Danach war ich am Ende meiner Kräfte und musste immer für längere Zeit unterbrechen. Ich ging dann oft in die Stadt spazieren, um meinen Kopf zu lüften. Meine Frau wurde oft von Menschen gefragt, mit was ich mich beschäftigen würde, dass ich so viel Zeit hätte zu spazieren. Jeden Tag erzählte ich meiner Frau, was ich geschrieben hatte. Das Aussprechen des Wiedererlebten war für mich eine grosse Erleichterung. Ich nahm meine Frau später mit zu den Tatplätzen, dorthin, wo ich 1941 und 1944 deportiert worden war. Wir besuchten die Gefängnisse und gingen auch nach Görlitz. Nach Auschwitz konnte ich nicht gehen. Ich wusste, dass dort am Boden die Asche meiner Familie immer noch liegt. Diesen Ort habe ich nie wieder besucht.

Dueblin: Sie halten heute viele Vorträge, kürzlich waren Sie auch in der Jüdischen Gedenkstätte in Riehen, und erzählen auch jungen Menschen, was in Ihrem Leben passiert ist. Was ist Ihnen wichtig, wenn Sie mit jungen Menschen zu tun haben? Was wollen sie jungen Menschen vermitteln?

Shlomo Graber: Es ist mir ein Anliegen, Jugendliche zu informieren. Sie sollen wissen, was geschehen ist. Ich erzähle von dieser schlimmen Zeit. Für mich haben diese Aussagen ein grosses Gewicht. Viele Schüler und auch Erwachsene kennen den Holocaust aus Büchern und dem TV. Ein Lebenszeuge hat aber eine ganz andere Bedeutung.

Ich war vor einiger Zeit in einer Schule eingeladen. Die jungen Menschen waren alle ungefähr 18 Jahre alt. Es war auch dort wieder interessant, was Menschen nach meinen Ausführungen fragten. Ich wurde über Gaza und den Krieg gefragt. Ich sagte einem Schüler auf die Frage nach Gaza, dass ich gekommen sei, um über den Holocaust zu sprechen. Es zeigt auf, was die jungen Menschen heute beschäftigt und in welchem Zusammenhang sie viele Dinge des Holocaust sehen. Viele Fragen sind sehr gut. Oft gibt es aber auch ganz naive Fragen, mit denen ich konfrontiert werde. Eine junge Person fragte mich vor einiger Zeit, warum ich kein Käppchen aufgesetzt hätte. Ich sagte ihm, dass der Glauben nichts mit den Kleidern zu tun habe. Mich beeindrucke das nicht, wenn jemand mit Kleidern seinen Glauben ausdrücken wolle und ich sagte, dass der Glauben etwas sei, das ganz tief im Menschen drin stecke. Viele junge Menschen fanden diese Erklärung sehr gut und applaudierten ganz spontan.

Dueblin: Im Interview mit dem kürzlich verstorbenen Künstler Georg Kreisler, der ebenfalls vor den Nazis mit seiner Familie flüchten musste, sagte mir dieser, er könne nicht alles, was auf der Welt geschieht, verstehen. Viele Dinge rund um den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust verstehe er nicht, auch wenn er lange darüber nachdenken würde. Wie sehen Sie das? Können Sie verstehen, was mit Ihnen passiert ist und können Sie sich das ganze Elend, das rund um den Zweiten Weltkrieg passiert ist, erklären?

Shlomo Graber: Das ist irgendwie auch eine Glaubensfrage und sie ist nicht einfach zu beantworten. Ich werde oft nach meinem Glauben gefragt und viele Menschen wollen wissen, wie man nach so etwas Schrecklichem noch an Gott glauben könne. Ich sage dann immer wieder, dass es für mich zwei Götter gibt. Einer hat meine Familie vernichtet. Und ein zweiter Gott hat mich gerettet. An welchen Gott soll ich nun glauben? Ich kann diese Frage nicht beantworten.

Ich sehe das auch wie Georg Kreisler und ich habe das ganz ähnlich, wie er das formuliert hat, in meinem Buch geschrieben. Es sind die Gedanken zum „Eintritt in die Hölle“. Es geht um Sünde und Strafe. Uns wurde in der Talmud-Thora-Schule gelehrt, dass die Bösen und Sünder nach dem Tod ihre Strafe erhalten würden. Als ich deportiert wurde und am Lagereingang stand, fragte ich mich, was ich gesündigt hatte, um hier an diesem unseligen Ort zu enden. Ich hatte niemandem den Krieg erklärt und wollte niemandem etwas Böses tun und doch endeten die Lageraufenthalte und der Zweite Weltkrieg mit dem Tod meiner ganzen Familie. Ich kann Ihnen also genauso wenig wie Georg Kreisler eine Antwort auf diese Frage geben. In meinem Buch schreibe ich: Kein Mensch kann mir Antwort geben.

Dueblin: Sehr geehrter Herr Graber, ich bedanke mich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen, Ihrer Familie und Ihren künstlerischen Projekten weiterhin alles Gute und viel Freude!

(C) 2012 by Christian Dueblin. Alle Rechte vorbehalten. Anderweitige Publikationen sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Autors gestattet.

______________________________

Links

– Bildergalerie